新しい通達が4月上旬にでると聞いていたのですが、実際にでたのは5月20日でした。

職場における熱中症予防について

(山形労働局のサイト)

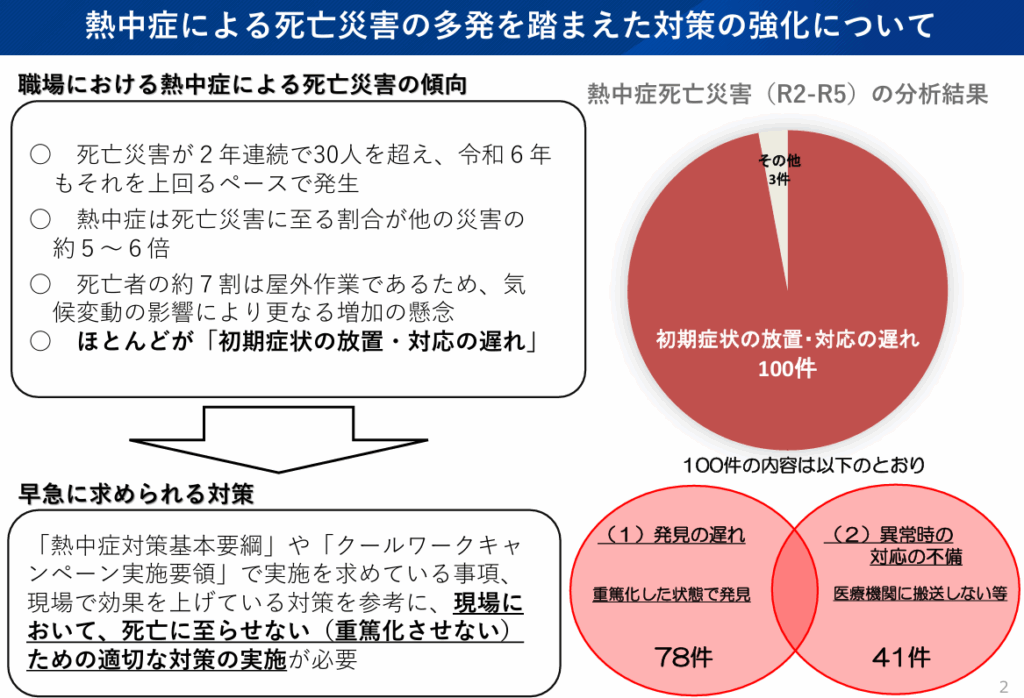

背景としては、第174回安全衛生分科会資料にもあります。

初期状態の放置・対応の遅れが重要と判断されました。

熱中症の重篤化を防止するためには、熱中症が生じた疑いのある者について、早期の作業離脱や身体冷却、必要に応じ、医師の診断等を受けさせるための医療機関への搬送を迅速かつ的確に行うことが重要です。

そのために

① 熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者を発見した者がその旨を報告するための体制を事業場であらかじめ整備しておく

② 熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者への対応に関し、事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先並びに必要な措置の内容及び手順を事業場ごとにあらかじめ作成しておく

③ 当該体制や手順等について作業者へ周知することを事業者に義務付ける

ことが必要です。

新しく追加された省令には以上のことを整備するために定めています<管理人追記分>

労働安全衛生規則第612条の2 第1項

事業者は、暑熱な場所<WBGT値が28度以上又は気温が31度以上 原則実測だが、熱中症予防情報サイト等の情報を利用してもよい 事業場内外に限らず、出張先、複数の場所での作業、移動中も含む>において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業<継続して1時間以上又は1日当たり4時間超 非定常、臨時作業も含まれる>を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨を報告させる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

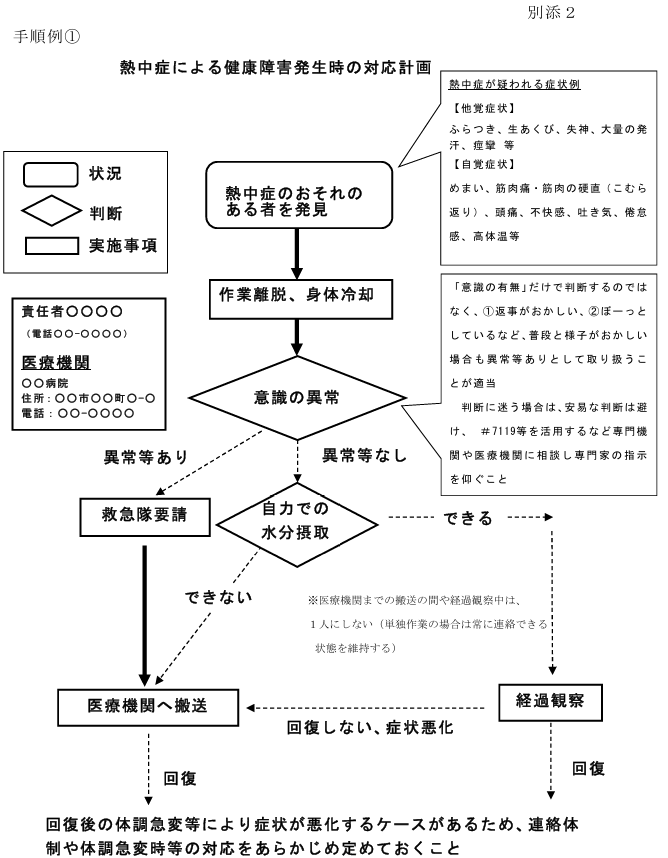

第1項を解説していきますが、体制の例として、下のように例示されています。

(「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」令和7年5月20日付け基発0520第6号 別添2より)

連絡を受ける責任者は、熱中症が生じるおそれのある作業中は随時報告を受けることができる状態を保つ必要があります。

また、電話等による報告を受けるだけでなく、積極的に熱中症が生じた疑いのある作業者を早期に発見する観点から、

・ 責任者等による作業場所の巡視

・ 2人以上の作業者が作業中互いに健康状態を確認できる体制(バディ制)の採用

・ ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理

・ 責任者、労働者双方向での定期連絡

これらの措置を組み合わせた対応が推奨されています。

なお、ウェアラブルデバイスは色々開発、販売されていますが、タイプによっては得手不得手があります。実際に検証し、どの程度まで信頼するかを確認することをお勧めいたします。

「周知」については、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭によるものが挙げられます。いずれも、作業者が「知らなかった」と言わせないよう、複数の対応が望まれます。

労働安全衛生規則第612条の2 第2項

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

第2項の解説ですが、

「身体の冷却」については

・作業衣を脱がして水をかけること

・アイスバスに入れること

・十分に涼しい休憩所に避難させること

・ミストファンを当てること

等の体外から体を冷やすほか、アイススラリーという流動性の氷状飲料(飲めるかき氷的なもの)を飲ませるなど体内から冷やすことが挙げられています。

また、冷却中に容態が急変する場合があることから、作業者を一人きりにすることなく、他の作業者が見守ることが大切です。できれば、意識のあって自力で水分補給などできる状態であっても、会話などをして、意識の状態を常に確認しておくことが望まれます。会話の内容がかみ合わない、応答が遅れるなどに気づいたら救急搬送してください。

救急搬送がためらわれる場合や対応がわからない場合は、#7119を活用し、専門機関や医療機関に相談し、速やかに専門家の指示を仰ぐことが望まれます。

関係条文

労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

労働安全衛生法第59条(雇い入れ時教育)、第60条(職長教育)における事故時等や異常時における措置に含まれる。

労働安全衛生規則第606条(温湿度調節)

事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれのあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第614条(有害作業場の休憩設備)

事業者は、著しく暑熱、(略)、有害な作業場において休憩設備を設ける場合には、直射日光を遮る、冷房設備を設置する、ミストファンを使用する等により、休憩設備の内部の温湿度を低下させる措置を講ずることが望ましい。

労働安全衛生規則第617条(発汗作業に関する措置)

事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩<塩飴、塩タブレット、スポーツドリンク中に含まれる塩分を含む>及び飲料水を備えなければならない。

むすびに

ここまで、通達の文章と、それに管理人の補足を加えて書いてきました。

この改正法令の施行が令和7年6月1日からなので、それまでに体制を整え、周知する必要があります。冒頭の山形労働局のサイトに上がっている通達をよく読み、職場で対応できる形にして、管理監督者および作業者に周知してください。

業種や人員的に職場からの離脱が困難なところもあると思いますが、それも踏まえて対応を話し合っておくとよいでしょう。