労働安全衛生法令に係る定期自主検査と点検の一覧表を作成しました。

「検査を行う時期」に頻度と根拠条文を併記しました。

備考には性能検査等について記しています。

詳細については法令を参照してください。

玉掛け用具の点検については、使用時に行うことが法で定められています。

また、ガイドラインでは使用時のほかに定期に行うことが記されています。

「定期」とはどのくらいの期間なのか?

見聞きしたところ、ほとんどが1か月毎に行っていました。

労働安全衛生コンサルタント事務所

労働安全衛生法令に係る定期自主検査と点検の一覧表を作成しました。

「検査を行う時期」に頻度と根拠条文を併記しました。

備考には性能検査等について記しています。

詳細については法令を参照してください。

玉掛け用具の点検については、使用時に行うことが法で定められています。

また、ガイドラインでは使用時のほかに定期に行うことが記されています。

「定期」とはどのくらいの期間なのか?

見聞きしたところ、ほとんどが1か月毎に行っていました。

「はい」とは

倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう(安衛則第427条)。

段ボールを積み上げる作業もはい作業になります。

では、作業主任者を選任しなければならない、はい作業は?

高さ2m以上に荷を積み上げ(はい付けといいます)、又は積み下ろす(はい崩しといいます)作業には、作業主任者を選任しなければなりません。

ですが、選任しなくてもよいケースがあります。

それは、

荷役機械の運転者のみによって行われる場合です。

ひとりでフォークリフトに乗り、はい付け、はい崩しを行う場合は選任する必要がありません(安衛令第6条)。

オペレーター(フォークリフト免許保持者)が2名いて、それぞれが別のフォークリフトに乗って荷役する場合も作業主任者の選任は不要ですが、作業指揮者の選任は必要です。

では

人力で、段ボールを積み上げる場合はどうなるか。

その積み上げる高さが2m以上になる場合は、一人作業でも作業主任者の選任が必要です。法的には。

ただ、それを指摘する監督官はいないだろう。と元監督官が話してました。

逆に、壁に線を引いて、はい付けの高さを2m未満に制限するよう徹底すればよいと話してました。

物理的に2m以上積み上げることができないようにする措置は不要といってました。

因みに、はい作業主任者の責務(安衛則第429条)は

1.作業方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること

2.器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと

3.当該作業を行う箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必

要な 事項を指示すること

4.はい崩しの作業を行うときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に

当該作業の着手を指示すること

5.1.5mを超える高さのはいの上で作業を行う場合に設置する昇降設備(安

衛則第427条)及び保護帽の使用状況を監視すること

はい作業主任者技能講習のカリキュラム

・はいに関する知識【3時間】

・機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識【3時間】

・人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識【5時間】

・関係法令【1時間】

・修了試験【1時間】

法律で必要だから。ということではなく、皆さんの会社で必要な内容だったら、社員教育の一環として受講してみてはいかがでしょうか?

先の作業計画を作成するにあたり、様式の中に「作業指揮者」を記入する欄があります。

作業指揮者は、

車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の作業指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。としています。

(労働安全衛生規則第151条の4)

独りで作業計画に基づいて作業する場合は、作業指揮者の選任は必要ないと通知が出ています。(昭和53年2月10日 基発第78号)

つまり、2名以上で作業を行う場合は作業指揮者を選任する必要があります。

この作業指揮者ですが、法令で基づく免許や技能講習があるわけではありませんが、荷役運搬作業の安全を確保するため、この作業を直接指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する安全教育の実施が推奨されています。(平成4年12月11日 基発第650号)

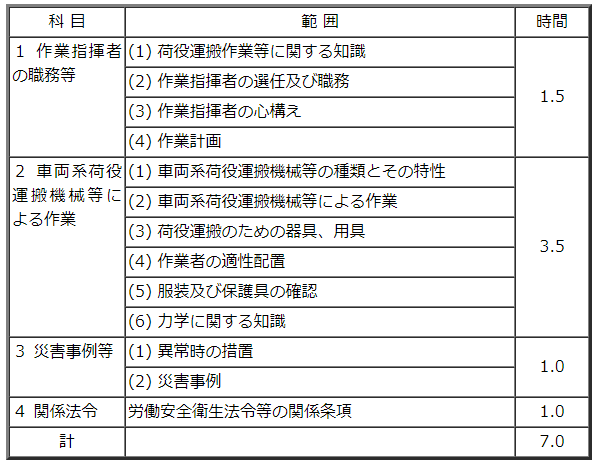

車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育カリキュラム

この教育の講師は自分の会社で講師ができる人がいるなら自社で実施しても問題ありません。

しかし、教育を受けたにも関わらず事故が起きた場合、教育の在り方が問われますので、実施については、テキストを発行している陸上貨物運送事業災害防止協会などに相談するとよいでしょう。

運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者が危険を生じるおそれのある個所について労働者を立ち入らせてはならない。としています。

(労働安全衛生規則 第151条の7)

これは作業計画で車両系荷役運搬機械等が運行するエリアに人を立ち入らせてはならないという意味です。安全通路も柵などのガードが必要です。

ただし、誘導者を配置し、その者に車両系荷役運搬機械等を誘導させるときはその限りではない。といっています。

作業指揮者は計画の管理なので、必ずしも作業場に常駐する必要は少ないと考えられます。しかし、誘導者は職務上作業場に常駐する必要があります。

また、車両系荷役運搬機械等の運転者は誘導者を兼任できないので注意してください。

この誘導者は、ガードに囲われた、安全な場所で常駐することが最善ですが、そこまで法律では求めていません。しかし、目立つ装備にすることを心がけてください。

行く先で、作業計画を立てていないところが多いので、まとめておきます。

ここで云う「車両系荷役運搬機械等」は次のものを指します。

フォークリフト ショベルローダー フォークローダー

ストラドルキャリアー 不整地運搬車 構内運搬車

貨物自動車(トレーラー、ダンプトラック、タンクローリー等)

車両系荷役運搬機械等を用いて、作業、構内走行及び荷の積み下ろしを行う時の安全を図るため、事前に作業の方法を検討させることとしたもの。

なお、事業場規模にかかわらず、作成する必要がありますので注意してください。

当該作業に係る場所の広さ及び地形

当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力

荷の種類及び形状等(「等」は重量、有害性などを含む)

車両系荷役運搬機械等の運行経路及び作業方法(作業に要する時間を含む)

フォークリフト

(大阪労働局様のパンフレット)

様式は決まったものが定められているわけではありませんので、上記の必要事項が網羅されていれば問題ありません。

ですが、インターネットで検索すると、様式をダウンロードできますので、利用するのも手です。

こちらでも権利に関係なくダウンロードできるように、後日作成しようと思っています。

「なにそれ?」と思う方もいらっしゃるかと。

作成に係る法的義務は、所轄の監督署長から「安全衛生管理指定特別指導事業場」にしていされない限りありませんが、安全衛生に関して決めておかなければならないことを記載することになるので、年度初めに作成することをお奨めします。

安全衛生管理指定特別指導事業場

略して、安特、衛特と呼ばれています。

都道府県労働局は、労働災害について特別な指導を必要と判断される事業場を指定し、安全衛生改善計画の作成を指示します。【安全衛生改善計画の作成の指示(安衛法第78条)】

なに書けばよいかわからず、作成していない事業場さんもあります。

こちらを参考してください。

年間安全衛生管理計画書の作成の手引き(青森労働局)

他の労働局さんにもこのようなページがありますが、青森さんのは業種別に作成されていることと、達成目標も盛り込まれているので、労働安全衛生マネジメントシステムを運用しているところは参考にしてください。

有機溶剤を含む塗料や化学薬品は、火災が発生するとより燃え広がる性質があります。

大量(指定数量以上)に保管している会社は、消防法に基づいて届け出て、しかるべき方法、設備で管理しなければなりません。

大量ではないがそれなりの量(指定数量の1/5以上)を保管している会社は市町村で定めている条例に従って管理しなければなりません。

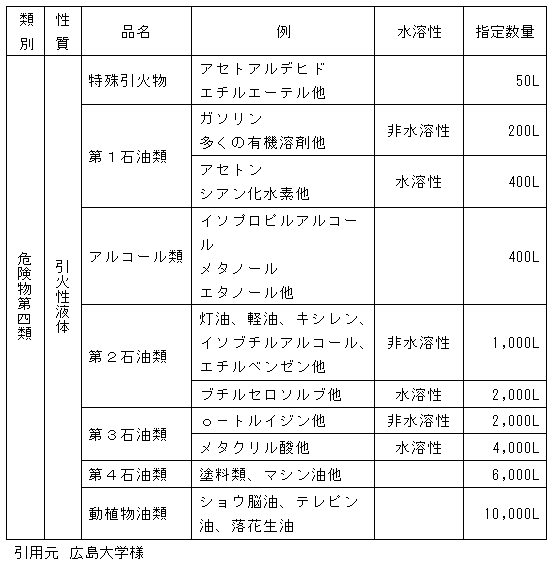

普通の事業場で使われると思われる、第4類の引火性液体について表にしました。「例」は広島大学様のサイトを参考にさせていただきました。

そもそも、「引火性液体」ってなに?という方は、こちら(図解でわかる危険物取扱者講座)をご覧ください。

消防法では

「指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない」(第10条)

と定めています。

なので、指定数量以上保管する場合、「危険物貯蔵取扱所」としての届け出が必要になります。

一方、指定数量未満の場合は市町村条例に従います。指定数量1/5以上ならば「少量危険物貯蔵取扱所」としての届け出が必要です。

「この塗料って、第なに石油類なんだろう?」

大抵、容器に貼り付けてあるラベルに書いてあります。

もし書いていなければ、安全データシート(SDS)を取り寄せましょう。

SDSはA4サイズで5~6枚から成ります。

塗料等の取り扱い店に云えば貰えます。

このSDSには「適用法令」の欄がありますので、そこに書いてあります。

例えば薬品倉庫に次の製品が入っています。

| 品名 | 類別 | 指定数量 | 保管量 | |

| ガソリン | 第1石油類 | 200L | 10L×2缶 | 20L |

| 灯油 | 第2石油類 | 1000L | 18L×4タンク | 72L |

| ラッカーシンナー | 第1石油類 | 200L | 18L×5缶 | 90L |

| 合成油脂エナメル塗料 | 第3石油類 | 2000L | 18L×20缶 | 360L |

計算のお約束として、

一斗缶 18L ← 内容量表示がkgでも、一律18Lと計算する

ドラム缶 200L

たとえ半分しか入っていなくても満量とする

含有率が低くても、満量として計算する

↑ 例 トルエンが10%入っている一斗缶は、1.8Lとするのではなく、

18Lとして計算する

計算式

ガソリン 灯油 ラッカーシンナー 合成樹脂エナメル塗料

20/200+72/1000+90/200+360/2000=0.802

合計が0.2以上1未満ならば少量危険物貯蔵取扱所として、1以上ならば、危険物貯蔵取扱所としての届け出が必要となります。

必要な掲示物等は消防署にご相談ください。

少量危険物貯蔵取扱所は法律上資格者は不要ですが、有資格者をおいておいたほうがよいでしょう。